TITLE : The Brothers Karamazov

AUTHOR : Fyodor M. Dostoevsky

YEAR : 1880

GENRE : Philosophical Fiction

お父さん、教えてください。どうして僕はお父さんを愛さなければいけないのですか?お父さん、なぜ愛さなければいけないのか、証明してください

P587(『カラマーゾフの兄弟(下)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

テーマ:神はそれを赦せと言う

【作品を読み解く4つのポイント】

1、父殺し

2、聖者と愚者

3、無神論とは?

4、救いへの道

【1】父殺し

ロシアの文豪ドストエフスキーの遺作

『カラマーゾフの兄弟』には、

その文学的な世界観において、

常に彼を捕らえて離さなかった

「自意識の問題」が、

「無神論」という究極的な形態として

発展するとともに、

そのような思想に対する一つの答えが

明確に提示されている点で、

非常に興味深いといえます。

なかでも、世のなかにあふれる

さまざまな理不尽を盾にして、

神が創造した世界に「否」を突きつける

無神論者に対して、

理不尽を自ら被ることも辞さず、

ひたすら「愛と自由」を希求する

信仰の精神を説き続ける姿勢には、

人類を救う道は、もはやこれしかない!

という作者の堅固な意志がうかがえます。

心配なのは、まさにその瞬間になって、ふいに親父の顔が憎らしくなりそうなことさ。俺はあの咽喉仏や、鼻や、眼や、恥知らずな薄笑いが、憎くてならないんだ。個人的な嫌悪を感ずるんだよ。

P300(『カラマーゾフの兄弟(上)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

本作は、信仰と思想という

きわめて深遠なテーマを扱っているせいか、

一見すると非常に難解な印象を受けます。

とはいえ、物語や登場人物に与えられた

それぞれの役割を押さえていくことによって、

この作品に秘められた重層的なメッセージが

徐々に明らかになっていくのです。

『カラマーゾフの兄弟』を解説している

書籍というのはたくさんありますが、

ここでは、コリン・ウィルソン著

『アウトサイダー』(中公文庫)を参考に、

フョードル・カラマーゾフと、

その3人の息子たちの特徴とその役割を

確認していきたいと思います。

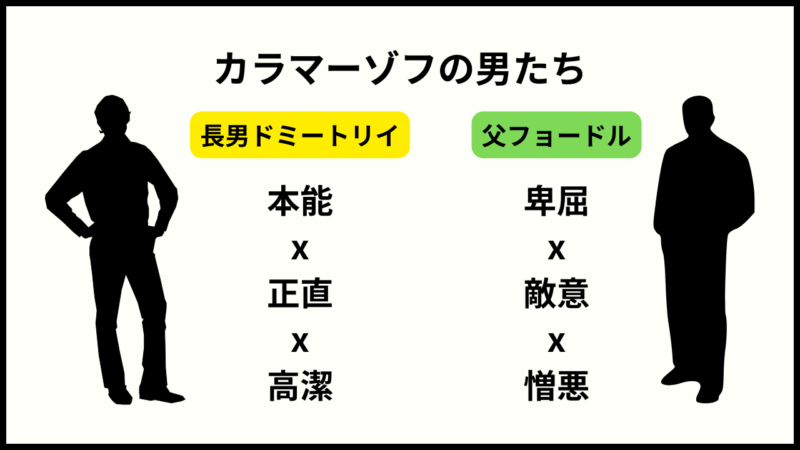

上の2つの図は、

それぞれのキャラクターに見られる特徴を

簡単にまとめたものになります。

フョードル 「卑屈」「敵意」「憎悪」

ドミートリイ 「本能」「正直」「高潔」

イワン 「学識」「理想」「傲慢」

アレクセイ 「純真」「信仰」「信頼」

これらの特徴を踏まえたうえで、

物語のなかで展開される

親子関係や兄弟関係を観察していくと、

彼らの間でくり広げられる愛憎の葛藤を

より鮮明な形でとらえることができると

思います。

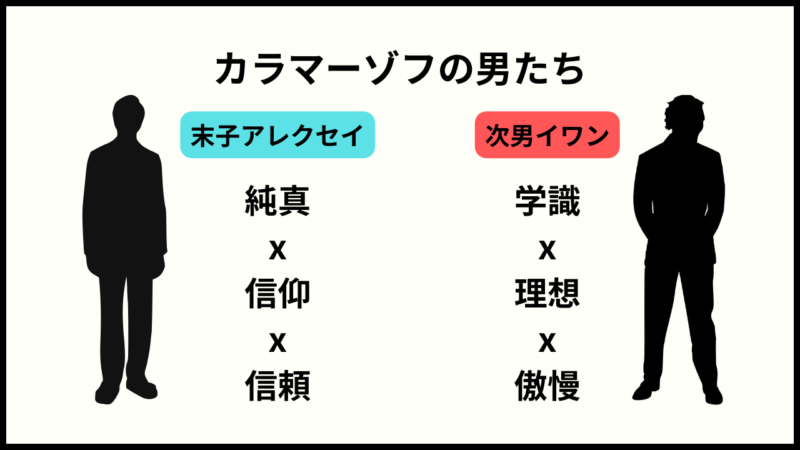

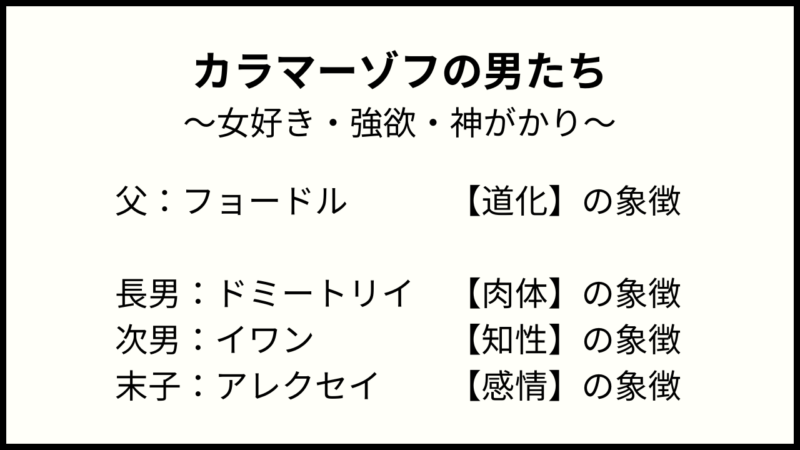

では次に、それぞれの人物に与えられた

「役割」というものについて考えてみたいと

思うのですが、

この4人が、物語のなかで象徴するものを

簡単にまとめると、

上の図のようになります。

フョードルの卑屈さは「道化」を

ドミートリイの正直さは「本能=肉体」を

イワンの学識と傲慢は「知性」を

アレクセイの純真さは「感情(情緒)」を

それぞれ象徴していると考えられます。

要するに、「道化」の父親に対する葛藤は、

息子たちの本能的な「気高さ」を刺激し、

それに対する3兄弟の反応は、

【肉体=体】→怒り・暴力(ドミートリイ)

【知性=頭】→屈辱・軽蔑(イワン)

【感情=心】→恐怖・哀れみ(アレクセイ)

といった具合に、三者三様の形をとって

表れているのです。

ここまで分析していくと、一家団欒とは

まるでかけ離れたものにも思える

カラマーゾフ家の親子・兄弟関係が、

離れたくても離れられない、

いわば「腐れ縁」のようなもので

つながっていることがわかります。

【2】聖者と愚者

俺はね、どうすれば身近な者を愛することができるのか、どうしても理解できなかったんだよ。俺の考えだと、まさに身近な者こそ愛することは不可能なので、愛しうるのは遠い者だけだ。

P594(『カラマーゾフの兄弟(上)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

『カラマーゾフの兄弟』という作品は、

おもに3兄弟の視点を巧みに使い分けて、

多様なエピソードを並行して進行させながら

物語を展開してきます。

なかでも、とりわけ目を引くのは、

篤い信仰心を持つ者と、

不信心な者との間に見られる

認識の格差です。

この物語のなかに登場する

篤い信仰心の持ち主というのは、

人間をどこまでも深く愛し、

信頼することができる人たちです。

具体例としては、

・ゾシマ長老

・アレクセイ

・イリューシャ

・イリューシャの姉ニーノチカ

といったキャラクターを挙げることができる

と思います。

一方で、神の御業(愛)を

目に見える物質的な形でしか

認めることのできない

不信心な人々としては、

・イワン

・フョードル

・ホフラコワ夫人

・ラキーチン

といった人物の名前を挙げることが

できるでしょう。

さらには、この両者の間を

右往左往する人々もいて、

彼らはその板挟みにもがき苦しみながら

救いの道を模索します。

・ドミートリイ

・カテリーナ

・グルーシェニカ

この3人のドロドロの三角関係は、

信仰心の有無の問題とは

一見すると関係ないようにも思われますが、

お互いに対する激しい憎しみを抱き、

そのあとで「赦し」の気持ちが生じるという

一連の出来事には、

彼らが、文字通り「改心した」ことが

暗示されているといえるのです。

高すぎるプライドを捨て去ることで、

イエス・キリストが説いた

「愛と赦し」の教えを

はからずも実体験することになり、

彼らは物質的な形に頼ることのない、

真の愛情を分かち合うことができたのです。

何より確かなことは、最初の場合に彼が心底から高潔だったのであり、第二の場合には同じように心底から卑劣だったということであります。これはなぜか?ほかでもありません、彼が広大なカラマーゾフ的天性の持主だからであり―

P476(『カラマーゾフの兄弟(下)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

信仰心をめぐる認識の格差は、最終的に

それぞれのキャラクターを待ち受ける運命を

大きく左右することになります。

最も深刻な影響を受けるのは、

最後まで我を通した不信心な人々です。

特に、父殺しの容疑をかけられた

ドミートリイについて、

事実を誇張したり、歪曲したりして、

印象を悪くするような証言をした人々が、

心身に不調をきたしたり、

自らの評判を貶めるなどして、

そろって不正の報いを受けていることは

注目に値するといえるでしょう。

【3】無神論とは?

俺は調和なんぞほしくない。人類への愛情から言っても、まっぴらだね。それより、報復できぬ苦しみをいだきつづけているほうがいい。(中略)それに、あまりにも高い値段を調和につけてしまったから、こんなべらぼうな入場料を払うのはとてもわれわれの懐ろではむりさ。

P617(『カラマーゾフの兄弟(上)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

第5編「プロとコントラ」に登場する

「大審問官」のエピソードは、

その異様さと、強烈なメッセージによって、

ひと際異彩を放っています。

イワンとアレクセイの兄弟は飲み屋で

「神」について議論をくり広げるのですが、

会話の大半は、イワンが展開する

「無神論」が占めることになります。

ちなみに、イワンが主張する無神論は

次のように要約することができます。

不死がなければ、善もない。

→ゆえに、すべては許される。

神の存在は認めるが、

神の創った世界を認めることはできない。

→なぜなら、この世にはあまりにも

理不尽なことが多すぎるから。

ただ、「神の存在」という

壮大なテーマについて

意見を交わしているということもあってか、

イワンが提示する理不尽の事例はどれも

かなり極端なものばかりで、

彼の主張はやや現実味に欠けるといえます。

とはいえ、イワンの無神論というのは、

理不尽を被ることに対する怒りと、

報われないことに対する悲しみという

人間とって至極当然の心の動きが

重視されていることを考慮すれば、

道理に合っているといえるでしょう。

神にとって、法律は存在しない!神の立つところが、すなわち神の席なのである!俺の立つところが、ただちに第一等の席になるのだ……《すべては許される》、それだけの話だ!

P356-357(『カラマーゾフの兄弟(下)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

ところが、

物語もいよいよ終盤へ差しかかる頃には、

イワンを取り巻く状況も一変します。

兄ドミートリイが逮捕されたことで、

イワンの本性が徐々に暴かれていくのです。

彼の「影」の存在でもあった

スメルジャコフとの対話によって

事件の真相を知ったイワンは

罪の意識に苛まれることになります。

ここでさらなる追い打ちをかけるのが、

悪魔の出現です。

別人格という形をとって

イワンの目前に姿を現した悪魔は、

彼の無神論に秘められた「自意識過剰」を

鋭く追及します。

「君はみんなにほめてもらいたいのさ。」

人一倍プライドの高い人間には、

この指摘はあまりにも屈辱的であり、

急所を突かれたイワンはとうとう

精神に深刻な錯乱状態を引き起こします。

【4】救いへの道

本作『カラマーゾフの兄弟』では、

カラマーゾフ家に関するいざこざを描く

メインストーリーと並行して、

「神の存在」をテーマにした

信仰と思想をめぐる激しい議論が

随所で展開されます。

この哲学問答はおもに、

神の教えに従って、

信仰による「愛と赦し」を実践する人々と、

人間の理屈に基づいて、

思想による合理的な判断を信奉する

無神論者(不信心な人々)との間で

くり広げられるのですが、

ここで今一度

確認しておかなければならないのが、

本作に登場する

イワンのような無神論者たちというのは、

神そのものを否定しているわけではない

ということです。

悪魔との対話によって暴露されたように、

イワンの心の内奥に秘められた

「人神思想(超人思想)」でさえ、

あくまでも「神の権威」に基づいて

構築されているのであって、

神の存在を否定してしまっては

元も子もありません。

神の存在なくしては、

「人神」も存在し得ないのです。

そうだ、僕のまわりには小鳥だの、木々だの、草原だの、大空だのと、こんなにも神の栄光があふれていたのに、僕だけが恥辱の中で暮し、一人であらゆるものを汚し、美にも栄光にもまったく気づかずにいたのだ

P69(『カラマーゾフの兄弟(中)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

そのようなイワンの理論の欠陥を

いち早く察知していたのが、

弟アレクセイの恩師でもある

ゾシマ長老です。

ゾシマ長老は、イワンの過激な思想に潜む

青年の深い絶望を見抜き、

雄弁に任せた憂さ晴らしをやめて

「心の解決」を得るよう諭します。

このゾシマ長老という人物は

非常に興味深い存在で、

カラマーゾフ家の男たちを待ち受ける

それぞれの運命に

多大な影響を与えた人物でもあります。

具体的に言えば、

第2編「場違いな会合」で描かれた

見苦しい家族会議のシーンで、

ゾシマ長老の助言を素直に受け入れた

ドミートリイには救いの道が開かれ、

反対に、ゾシマ長老の言葉に

聞く耳を持たなかった

フョードルとイワンには、結果として、

破滅の道が待ち受けていたということです。

ゾシマ長老の愛弟子でもあった

アレクセイには、ほかの家族にくらべて、

いっそう厳しい試練が襲いかかりますが、

グルーシェニカをはじめとする

俗界の人々とのかかわりを通して、

ゾシマ長老に対する信頼を

揺るぎないものとすることができました。

だれの涙のおかげか、僕の母が神に祈ってくれたのか、あの瞬間僕に聖霊が接吻してくれたのか、わかりませんが、とにかく悪魔は敗れたのです。

P519(『カラマーゾフの兄弟(中)』フョードル・ドストエフスキー著、原卓也訳、新潮社、1978年)

「こんな男がなぜ生きているんだ!」

父フョードルとの言い争いによって、

カラマーゾフ家の醜態をさらすなかで、

怒りに燃えながら理不尽を訴える

ドミートリイに対して、

ゾシマ長老はいきなり立ち上がると、

彼の足元にひざまずいて跪拝します。

「赦しておあげなさい!

すべて赦すことです!」

起き上がったゾシマ長老は、

驚きのあまり静まり返った一同に

おじぎをしながら微笑して答えます。

この出来事からしばらくして、

ゾシマ長老の半生が明かされるのですが、

軽薄で素行の悪かった軍人時代の彼に

それとなく、ドミートリイの姿が

重ねられていることがわかるかと思います。

だとすると、ゾシマ長老の跪拝には、

昔の自分を彷彿させる

ドミートリイを説得して、

彼がまさに踏み越えようとしている

デッドラインから

なんとかして引き戻そうという意図が

あったのでしょう。

悪魔を克服した者と、悪魔に屈服した者。

この両者の明暗を分けたものが、

神を信頼する気持ちの強さに

あるのだとすれば、

傲慢になることもなく、

卑屈になることもなく、

素直にすべてを受け入れる「赦し」こそ、

人類に与えられたほとんど唯一の手段、

すなわち、救いの道であると、

作者ドストエフスキーは読者に対して、

そのように訴えているのかもしれません。