この記事では、当ブログの

YouTubeチャンネルにおいて公開した

動画の内容をもとに

おすすめの本をご紹介しています。

動画をご覧になりたい方はこちらへ↓

https://www.youtube.com/@painubooks24

【1】オープニング

今回紹介するのは、ジャック・フィニィの

『ゲイルズバーグの春を愛す』です。

『ゲイルズバーグの春を愛す』

いいタイトルですよね。

『ゲイルズバーグの春を愛す』という

言葉の響きに惹かれて

この作品に興味を持ったんですけど、

あらすじを見てみると、

なかなかおもしろそうな内容だったので

さっそく購入してみました。

『ゲイルズバーグの春を愛す』は

短編集なんですけど、

なかでも特におもしろそうだなと思ったのが

この本の表紙のデザインにも採用されている

『愛の手紙』という作品で、

読みはじめる前からなんとなく、

これは自分好みのストーリーにちがいない!

という直感があったんですよね。

それで、実際に読んでみると、

高い期待をさらに上回るほどのおもしろさで

本当に読んでよかったなと、

つくづく思います。

『愛の手紙』以外の作品も

おもしろい話ばかりがそろっていて、

話したいことは山ほどあるんですけど、

この本は、意外なオチを楽しむ本でもあると

思うので、

それぞれの詳しい内容については

読んでからのお楽しみということで、

この動画ではひとまず、

この作品に秘められた全体としてのテーマと

作者ジャック・フィニィの作風について

簡単に紹介しながら、

『ゲイルズバーグの春を愛す』の

魅力について

お伝えしていこうと思います。

【2】『ゲイルズバーグの春を愛す』ってどんな話?

『ゲイルズバーグの春を愛す』という作品を

一言で言い表すとすれば、

人気テレビ番組『世にも奇妙な物語』

みたいな話、

ということになるかと思います。

私自身は、このテレビ番組について、

そんなに詳しく知っているわけでは

ないんですけど、

『世にも奇妙な物語』には、

どちらかといえば、ホラー要素のある

ミステリアスな話が多い、

という印象があります。

『ゲイルズバーグの春を愛す』の場合は

そこまでのホラー要素はないんですけど、

「奇妙な物語」という意味においては、

この両者の世界観というのは

非常によく似ているんですよね。

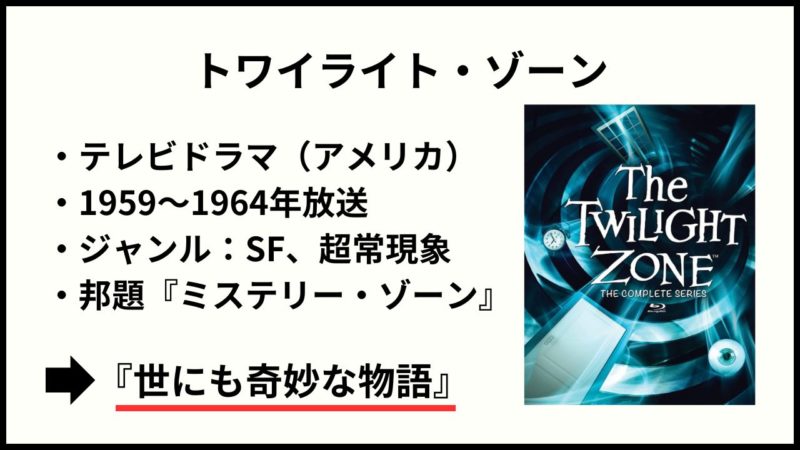

それもそのはずで、そもそも

この『世にも奇妙な物語』という番組は

『トワイライト・ゾーン』という

アメリカのテレビ番組を参考にして

企画されたそうなんですけど、

この『トワイライト・ゾーン』という番組が

まさに『ゲイルズバーグの春を愛す』

みたいな話を題材にしていたんです。

『トワイライト・ゾーン』は、

1959年から1964年まで放送された

テレビドラマで、

SFや超常現象を題材とした短いドラマを

アンソロジーの形式で披露していく

という構成だったそうなんですが、

これは、日本の『世にも奇妙な物語』にも

きちんと引き継がれていますよね。

『トワイライト・ゾーン』については

YouTubeに上がっている

ビデオクリップでしか

私は見たことがないんですけど、

オープニング・シーンの

あの不気味な音楽と

手作り感のある特殊効果は、

一度見たら忘れられないくらい

インパクトのあるものとなっています。

そのような人気テレビ番組を彷彿させる

『ゲイルズバーグの春を愛す』ですが、

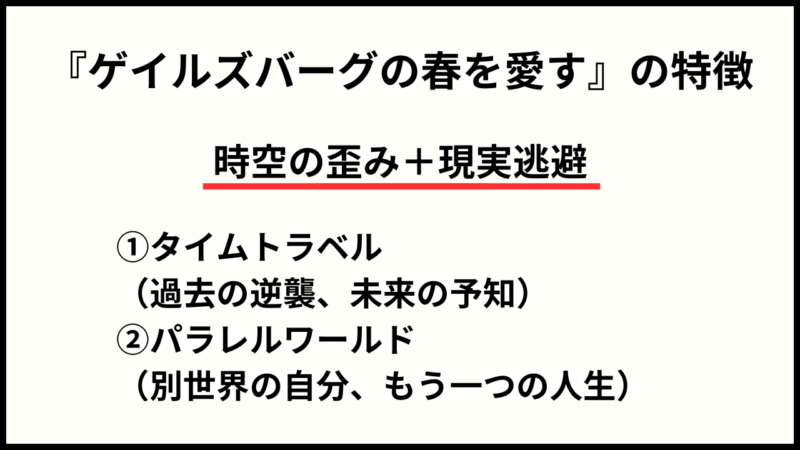

特徴として、具体的にどんなことが

挙げられるのかといいますと、

まず、本作は、

「時空の歪み」と「現実逃避」というものを

テーマにしていて、

とりわけ「過去」というものに重きを置いた

異次元や異空間、あるいは

パラレルワールドといった題材を

取り入れながら、

ストーリーを展開していきます。

SFはSFでも、ロボットやタイムマシンや

そのほか聞いたこともないような

科学技術がわんさと出てくる

ダークな近未来のお話ではなくて、

どちらかといえば、

そんな無機質な未来の世界を嫌って、

懐古趣味の方向へ舵を切りながら

時代を逆行しようとする話なんですね。

この短編集に収録されている作品はどれも、

それぞれの登場人物たちが体験する

超常現象のようなハプニングを

描いているんですが、

ここで興味深いのが、

それらのハプニングというのが、

登場人物たちの心に潜む

「現実逃避」の願望を

あぶり出していることです。

この「現実逃避」の願望というのは、

作者ジャック・フィニィの作風として

指摘できると、

文庫本の巻末に収録されている

翻訳者の「あとがき」に

書かれているんですけど、

これは非常に興味深い指摘だと思うので、

ここのところをもう少し詳しく

見ていきたいと思います。

【3】ジャック・フィニィの作風

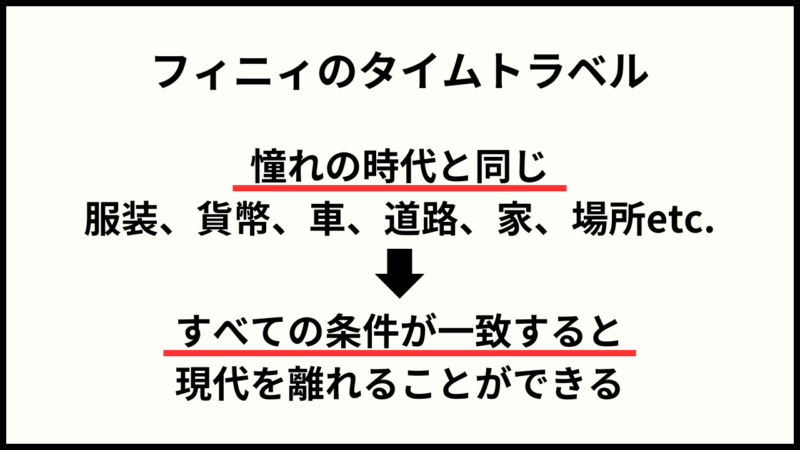

『ゲイルズバーグの春を愛す』に出てくる

タイムトラベルの方法は、

ほかのSF作品のものとくらべると

一風変わっているといえるかもしれません。

タイムトラベルにまつわる

一般的なイメージとしては、

H・G・ウェルズや、ハインラインの作品に

出てくるような「タイムマシン」を使って、

時空を自由に行き来する、というのが、

もっともなじみ深いといえると思います。

あるいは、ワシントン・アーヴィングの

『リップ・ヴァン・ウィンクル』のような

パターンもありますよね。

これはいわゆる、アメリカ版の

「浦島太郎伝説」みたいな話なんですけど。

いずれにせよ、タイムトラベルというものは

実際にやるとなると、

そう簡単には実現できるものではないことが

わかるんですが、

『ゲイルズバーグの春を愛す』の場合、

方法はいたってシンプルなんです。

その方法とは、憧れの時代、要するに、

目的地となる過去の時点のことですね、

その時代と同じ服装をして、貨幣を持って、

車や道路、家、場所などを利用するもので、

言い換えれば、さきほど触れた

「時空の歪み」を意図的に誘発して、

タイムトラベルを実現しようというのです。

それからもう一つ、

『ゲイルズバーグの春を愛す』では、

「古き良き時代」をしのぶ

登場人物たちの心情というのが

よく描かれています。

それぞれのストーリーによって、

それが彼らの子ども時代であったり、

新婚時代であったりするわけですが、

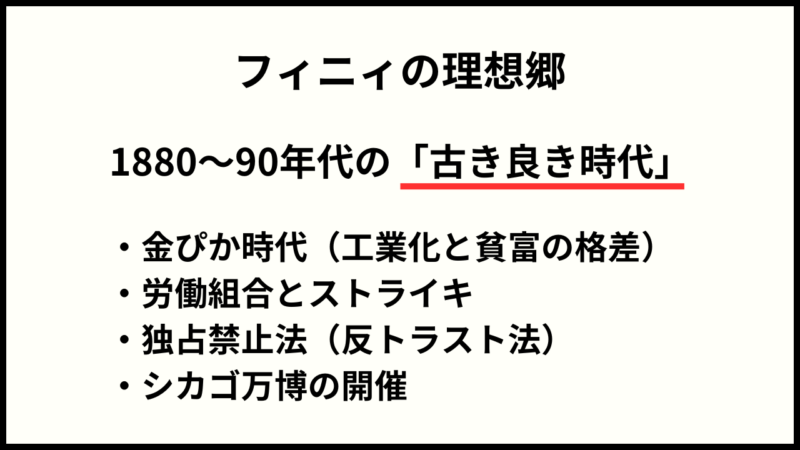

翻訳者の「あとがき」によると、

本作で引き合いに出される

「古き良き時代」とは、

おもに1880年代~90年代のアメリカを

指しているそうです。

では、この当時のアメリカとは、

いったいどんなところだったのか

調べてみますと、

まず「金ぴか時代」と呼ばれる時代があって

これはマーク・トウェインの言葉としても

有名ですが、意味としては、

急激な工業化によりはびこった

拝金主義や成金趣味、

政治の腐敗といったものを批判するもので、

それだけ経済的な格差が

すさまじかったことを物語っています。

それから、労働組合とストライキとか、

独占禁止法とか、シカゴ万博の開催といった

出来事があって、

近代社会の光と影が

どちらも急速に広がっていったことが

わかります。

ここに例として挙げたのは

ほんの一部にすぎないんですが、

これだけみても、この当時というのは、

まもなく到来する「激動の20世紀」の

前触れのような時代だったのだということが

よくわかります。

もちろん、フィニィが理想としているのは、

当時を生きた人々のなかでも、

昼間から閑静な並木道を

家族そろって散歩に出かけることができた

裕福な人たちであることは、

言うまでもありません。

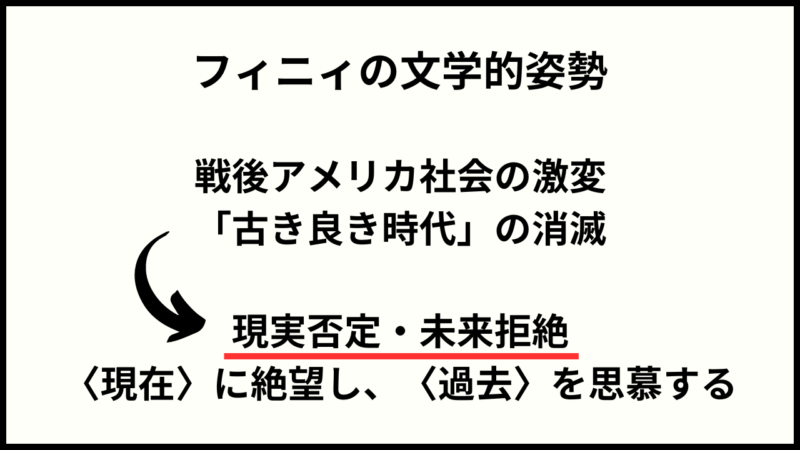

さきほども言及しましたが、

翻訳者の「あとがき」によると、

フィニィの作品には、

「現実逃避」の願望というのがあって、

ここには、フィニィが夢見る

「古き良き時代」が、二つの世界大戦と、

それに伴う社会の変化を経て、

徐々に消滅していくことに対する恐れと、

1950年代から60年代の

アメリカ社会が直面していた世界規模の

「さらなる大変革」に対する不安が

如実に表れているといえます。

このような漠然とした恐怖というのを

当時多くの人が抱えていたのかも

しれませんが、

フィニィの場合には、

それが断固たる姿勢を伴って、

「現実否定」や「未来拒絶」として

提示されているのです。

そのような作者の主張が

もっとも色濃く反映されているといえるのが

この短編集の表題作でもある

『ゲイルズバーグの春を愛す』という作品で

ここには、行き過ぎた近代化に対する

作者の強烈な違和感が描かれていて、

読む人の心に強く訴えかけるものが

あります。

その部分を少しだけ引用しますと、

もちろん、ここ以外のほかのあらゆるところでも、人々は過去から受けついできた美しいものを―際限もなく―破壊しようとしている。彼らはたえず機会を狙っていて、それに成功したとき―常にとはいわないまでも、非常にしばしば―美しいものをさえないものに、いやもっと悪いものにしてしまうのだ。

P42(『ゲイルズバーグの春を愛す』ジャック・フィニィ著、福島正実訳、早川書房、1980年)

「時代は進歩した」といわれて久しい

今日この頃ではありますが、

実のところ、マーク・トウェインの

「金ぴか時代」から、

あるいは、フィニィの

『ゲイルズバーグ』の時代から、

人間はなにも変わっていないのだ

ということを

思い知らされるような気がします。

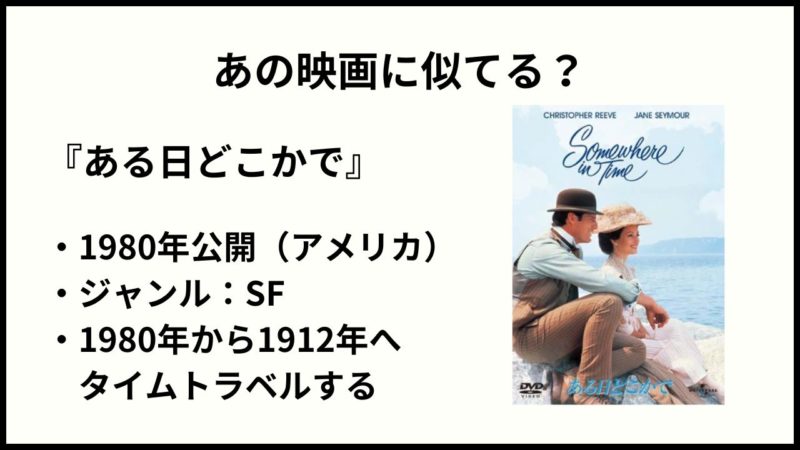

【4】あの映画に似てる?

では最後に、映画の話をして

この動画を締めくくりたいと思うのですが、

私は、この本を読んでいるときに、

「あれ?このシチュエーション、

どっかで見たことあるな」と思って、

ふと思い出したのが、

『ある日どこかで』という

アメリカ映画だったんですね。

この映画は、40年以上前に公開された

作品になるんですけど、

いまだに根強いファンも

たくさんいるとのことで、

カルト的な人気を誇っているといいます。

私は学生の頃に、図書館の

DVDコーナーでこの作品を見つけて、

さっそく視聴してみたところ、

かなりの衝撃を受けたことを

今でも覚えています。

なにがそんなに衝撃的だったのか

といいますと、

主人公のタイムトラベルの方法が

あまりにも斬新だったんですよね。

ホテルの資料室に飾られていた

古い写真に写る美女に魅せられて、

主人公は、彼女が女優として活躍していた

1912年にタイムトラベルする

という話なんですが、

主人公が、タイムトラベルの方法を

相談する相手というのがなんと、

「フィニィ教授」っていうんですね。

その方法は、案の定、

「当時の服装や持ち物を再現する」

というもので、

映画では、ここのところにもう一つ、

「催眠術」という手段が

加えられているんですけど、

これはもう、『ゲイルズバーグの春を愛す』に

出てきた方法と

ほとんど同じなんですよね。

『ある日どこかで』の原作者である

リチャード・マシスンが

ジャック・フィニィの作品を

オマージュしていることは、

ほぼ確実といっていいと思います。

ちなみに、このリチャード・マシスンは、

冒頭のところで言及した

『世にも奇妙な物語』の元ネタである

『トワイライト・ゾーン』にも

脚本を提供していたみたいで、

ここでも点と点がつながるのか!と思って、

驚いてしまったんですけど。

ただ、タイムトラベルには、

「行きはよいよい、帰りは恐い」

じゃないですけど、

かなりのリスクが伴うようなので

あまりおすすめしませんが、

『ゲイルズバーグの春を愛す』も

『ある日どこかで』も

本当におもしろい作品ですので、

まだ読んだことがない、

観たことがないという人で

もし興味を持った人がいれば、

ぜひとも一度ご覧になってもらえたらと

思います。